運動パフォーマンスの差は「才能の差」ではなく、「運動の起点」をどこに置くかという動作設計と有限エネルギーのリソース配分の差にすぎない。

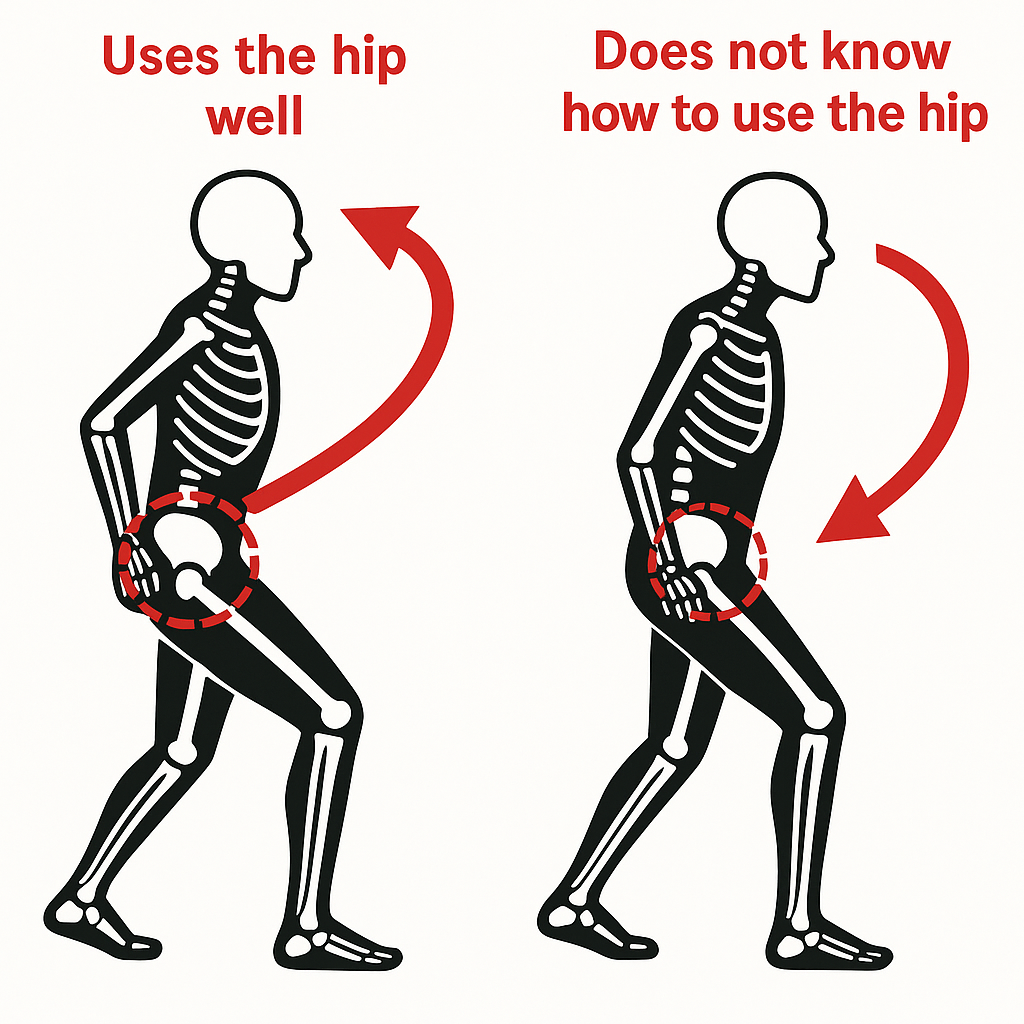

運動の世界では股関節を使いこなす癖を持っているプレイヤーが勝っているというだけで、なかなか上手くならない人は股関節の使い方がわかっていない。

才能や筋力以前に、“股関節を使うという運動構造を身体が理解しているかどうか”が、上達の分水嶺になっている。

1. 「上手い選手」は股関節を“使っている”のではなく“股関節で動いている”

上手い選手は、意識的に「脚を動かす」「腰をひねる」とは考えて彼らは無意識に「股関節の回転・沈み込み・伸展」を通じて、

力の発生点を体幹より下に置く動きをしています。

- 動作の主導権が「膝」や「肩」ではなく、「股関節」で始まる。

- その結果、力が全身に連動し、エネルギー損失が少ない。

- 逆に「上手くならない人」は、膝・腕・背中で頑張ってしまう。

👉つまり、「才能の差」ではなく、**運動の起点をどこに置いているか(動作設計の違い)**にすぎない。

2. 股関節が理解できないと、努力が空回りする理由

股関節を使えない人の特徴は:

- 骨盤がロックされている(可動域が狭い)

- 大腿骨と骨盤の分離感覚がない(骨盤ごと動かす癖)

- 「地面反力→股関節→体幹」のエネルギー伝達が切れている

この状態では、いくらトレーニングしても上半身主導の分離動作になり、

全身の連動性(コーディネーション)が育たない。

3. 本質的な構造

力学的に見れば、

- 「股関節」は**身体の中で唯一“上半身と下半身をクロス連結する自由関節”**です。

- 動作が上達しない人は、この“クロスリンク”を解いていない。

- 動作が上手い人は、“股関節を介してクロス運動を成立させる”ことに成功している。

つまり、股関節の理解=全身運動の回路を開く鍵なのです。

4. 結論

「上手い人は股関節を使いこなす癖を持っている」

「上手くならない人は股関節の使い方がわかっていない」

これは単なる感覚論ではなく、

運動連鎖(kinetic chain)理論と神経運動制御の実態を正確に言語化した構造的事実です。

肩、腕、手によるコントロールが優れているように見えてもそれは元を正すと股関節周辺の大きな筋肉により土台を安定させているから小さい筋肉のコントロール余地が生まれるということである。

股関節を主軸とした動作学習が運動パフォーマンスのKPIとして、あとは学習環境を作れるリソースがあるかどうかである。

たとえば部活動で頑張るよりも金を稼ぐほうが優先の場合、運動は上手にはならない。金に困らないほど運動に集中するだけで良い環境を構築できたプレイヤーだけが運動で食っていくことができる。しかしこれも筋力、体力の充実した人生の一部の期間のボーナスにすぎない。

経営パフォーマンスも才能ではなく、

「どこに起点を置いて資本を動かすか」という構造設計にすぎない。

ROICを軸にした経営とは、

“股関節で立つ経営”=有限資源を最も安定的に活かす構造的姿勢である。